从乡音到标准音

科院的语言修行

在科院备考普通话考试的日子,是一场与语言肌理对话的修行。起初对着拼音表念错声调时的窘迫,至今仍清晰如昨日—— 前后鼻音总像捉迷藏,平翘舌音在舌尖打转,连轻声词都带着家乡话的余韵。

转折点始于图书馆的 "普通话角"。记得第一次鼓起勇气加入,带着方言腔的朗读引得哄笑,脸颊发烫的瞬间,是学姐递来的《普通话水平测试大纲》,扉页上写着 "语言是思维的镜子,校准发音也是梳理逻辑"。此后每个清晨,银杏道成了我的专属训练场,把绕口令拆解成声韵部件反复打磨,用手机录音回听对比,连食堂阿姨打饭时的口音都成了我辨析声调的素材。

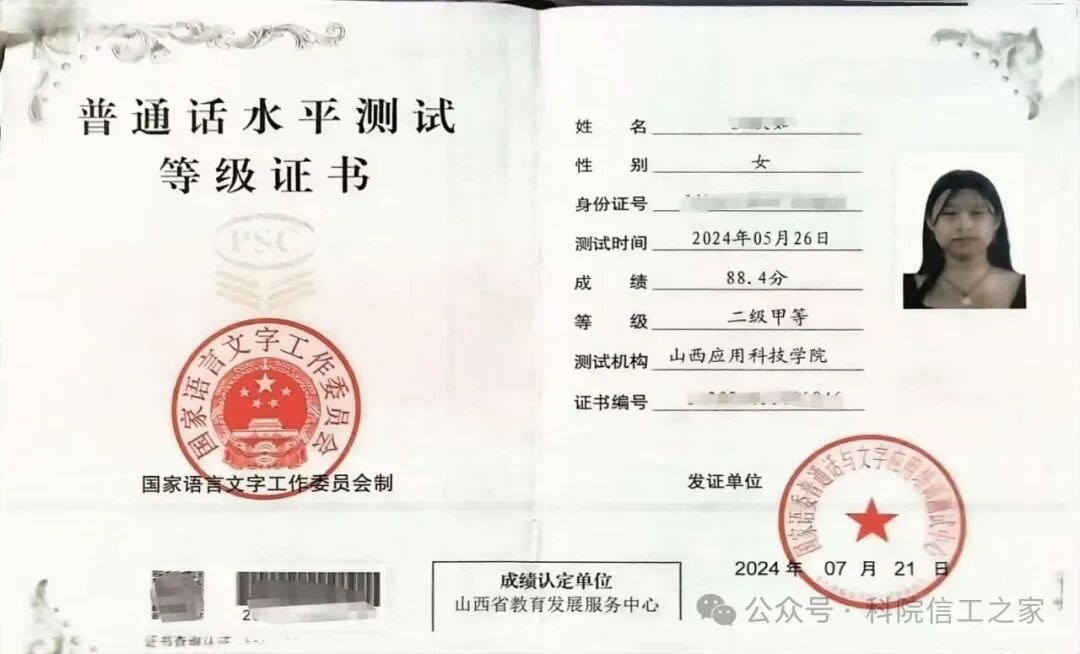

最难忘的是考前那周,室友们当起临时评委,把易错字词制成抽卡,在宿舍熄灯后的应急灯下互相纠错。当证书上的 "二甲" 字样映入眼帘时,突然懂得:普通话考试从不是简单的发音标准,而是学会用更精准的语言表达思想。那些对着镜子练习口型的专注,那些为一个字的声调争论的夜晚,恰是科院教会我的 ——真正的成长,藏在把微小目标拆解成日常的坚持里。

大数据管理与应用2202班

(王欣如/报道)