在数据与实践的交汇处探索

参与金地杯数学建模竞赛,选择“光伏板积灰程度检测及灰尘清洗策略”这一赛题,于我而言不仅是一次学术能力的试炼,更是一场深入能源领域实践、理解科技赋能绿色发展的深度探索。从拿到题目时面对海量数据的茫然,到最终构建出完整模型的笃定,这段经历中沉淀的思考与感悟,远比竞赛结果本身更有价值。

初遇赛题,光伏电站的运维场景于我而言是陌生的。题目中提及的发电量数据、辐照数据、气象数据交织在一起,积灰这一看似微小的因素,却要在环境温度、天气状况等诸多不可控变量中被精准捕捉,这让我瞬间意识到问题的复杂性。尤其是问题1要求的数据清洗,看似基础,却直接决定后续分析的准确性——缺失值该用插值法还是均值填补?异常值是传感器故障导致还是真实极端情况?我们反复查阅光伏运维文献,对比滑动平均、3σ准则等多种算法的适用性,最终确定“先通过箱线图识别异常值,再结合时间序列连续性用线性插值补全缺失值”的方案,将零散的数据梳理成按小时刻度规整的指标体系。这个过程让我明白,科研与建模的第一步,永远是对数据的敬畏与严谨。

问题二是构建积灰程度指标的过程,堪称一场“排除干扰”的攻坚战。题目中提到PR值(性能比)因辐照仪误差、表面污染等问题难以准确反映积灰情况,这就要求我们跳出传统指标的局限,寻找新的突破口。我们尝试将“理论发电量”与“实际发电量”进行对比——通过气象数据和光伏板参数建立理想状态下的发电量模型,再用实际发电量与理论值的偏差来量化积灰影响。但很快发现,温度、辐照强度的波动会掩盖积灰的作用。为此,我们引入“标准化偏差”概念,将不同辐照、温度条件下的偏差值归一化,最终构建出“积灰影响指数”。当我们用这个指数回溯历史数据时,清晰地识别出了附件中记录的清洗时间节点——每次清洗后指数都会显著下降,随后随积灰积累逐渐上升。基于此,我们制定出“当积灰影响指数连续3小时超过阈值0.15,且辐照条件稳定”的清洗预警规则,那一刻,数据终于“开口说话”,让我真切感受到建模的魅力:用数学工具将无形的影响转化为可量化、可预警的指标,这正是科技解决实际问题的核心价值。

而问题三关于清洗决策的动态优化,则让我学会了从“经济效益”视角思考工程问题。清洗成本2元/kW是固定约束,但何时清洗才能平衡“发电损失”与“清洗开支”?我们构建了成本收益模型,将“积灰导致的发电量损失累计值”与“清洗成本”进行比较,当损失累计值超过清洗成本时,即为最优清洗时机。同时,我们还模拟了清洗价格波动的影响——当价格降至1.5元/kW时,清洗频率可适当提高;若升至2.5元/kW,则需延长清洗周期,避免“为清洗而清洗”的无效成本。这个过程打破了我对“技术最优即最佳方案”的固有认知,原来工程决策从来不是单一维度的选择,而是多因素权衡下的动态平衡,这与光伏电站追求经济效益与能源效率双赢的实际需求高度契合。

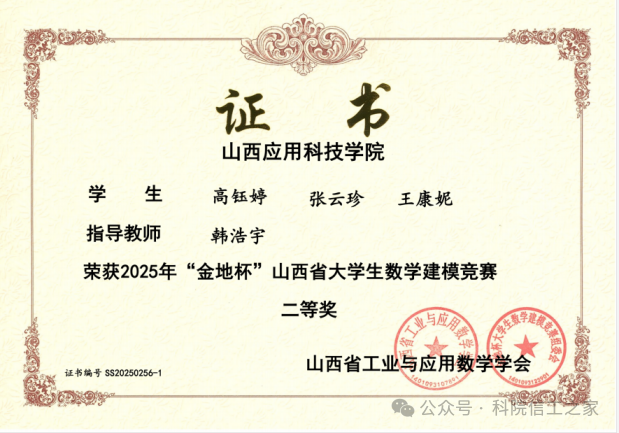

回望整个竞赛过程,从数据清洗的细致,到指标构建的创新,再到决策模型的务实,每一步都充满挑战,却也满是收获。金地杯不仅让我提升了数学建模与数据分析能力,更让我深刻理解到,作为学习者,我们的研究不应局限于书本,而应扎根于实际需求——一块小小的光伏板,背后关联着能源效率、经济效益与环保目标,而我们笔下的每一个模型、每一组数据,都可能成为推动绿色能源发展的微小力量。未来,我愿带着这份实践中的感悟,继续在科技与产业的交汇处探索,用所学知识为解决更多实际问题贡献力量。

大数据管理与应用2301班

(高钰婷/报道)