科创插秧砺锋芒

热爱为楫逐梦航

经验分享

我是电子信息工程2401班的刘益桢,在科院的时光长河里,我始终以热爱为舟,以竞赛为桨,在“挑战杯”的赛道上笃定前行。从生活里的一次偶然观察,到“智能插秧机” 的成品初步落地,这段科创经历不仅让我锤炼了专业能力,更让我读懂:创新从不是灵光一闪的偶然,而是用执着打磨“不可能”的必然。

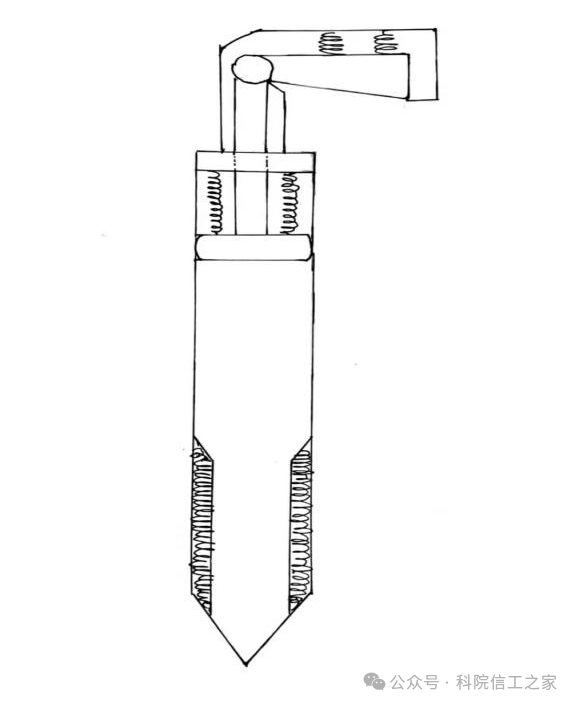

最初的参赛念头,藏在生活里的一处“不便”中——我观察到传统农耕工具操作繁琐,尤其插秧环节耗时费力,我心里冒出一个想法:“能不能设计一款轻便的智能插秧工具,让插秧更高效?”这个念头起初只是草稿本上的模糊线条:我画着简化的机械臂,越琢磨越清晰:“不如把它做成实物,去创新大赛上检验它的价值。”

可灵感的雏形总带着粗糙:图纸上的机械结构不够精准,设想的零件搭配冗余复杂,连最基础的运转逻辑都存在漏洞。当时有同学劝我“别折腾了”,但我看着草稿本上的线条,我不甘心就此放弃:“哪怕慢一点,也要把想法落地。”

备赛的日子,是我与“设计问题”死磕的日子,为了优化机械结构,我把课余时间都“泡”在图书馆里:抱着机械设计书学习知识,周末在网上搜集同类插秧机案例做对比,“试错”从来不是一帆风顺。临近比赛的一周,我更是连轴转:白天计算数据,确保插秧精度达标;晚上坐在电脑前改答辩PPT,把设计思路、测试数据、改进过程梳理得清清楚楚,甚至在空教室模拟答辩,仔细琢磨每一句表述的逻辑,我想让评委看到的,不只是一个插秧作品,更是一份诚意。

比赛当天,我站在讲台前,反而没了紧张。我先讲了从生活观察带来的设计初衷,再聊了备赛中遇到的难题与解决办法。面对评委的提问,我结合之前查的农业数据回答:“这款样机体积小、成本低,适合小规模农户使用,能减少30%的插秧时间。”因为我对作品足够熟悉,每一个回答都从容不迫。当比赛结果公布时,我心里很坦然——无论名次如何,这段经历已经给了我最好的奖励:它让我学会了在困难前不退缩,在细节上不将就。

这场比赛不是终点,而是我科创路上的新起点。未来再遇到心动的想法,我依然会带着这份热爱与执着,在创新的赛道上继续奔跑,把更多“生活灵感”变成“实用成果”,用行动诠释一个科院学子的科创初心。

电子信息工程2401班

(刘益桢/报道)