科创备赛砺锋芒

经验护航逐梦行

一、大一萌芽:在观察中锚定方向

刚入大一时,我发现宿舍楼下的垃圾分类站常出现混投问题——废纸盒里混入塑料袋,厨余垃圾中夹杂易拉罐,保洁阿姨分拣时总要花费大量时间。一次偶然的机会,我在课堂上了解到智能识别技术,便萌生了“简易校园垃圾分类辅助装置”的想法。

起初,我对项目设计毫无头绪,只能通过上网查资料、翻阅相关书籍慢慢摸索。我尝试画出装置的初步草图,却因缺乏专业知识,图纸漏洞百出。那段时间,我常常对着草图发呆,甚至怀疑自己的想法是否可行,但看到垃圾分类站的混乱场景,又咬牙坚持了下来。

二、大二攻坚:在实践中突破难题

(一)方案打磨的“细节之战”

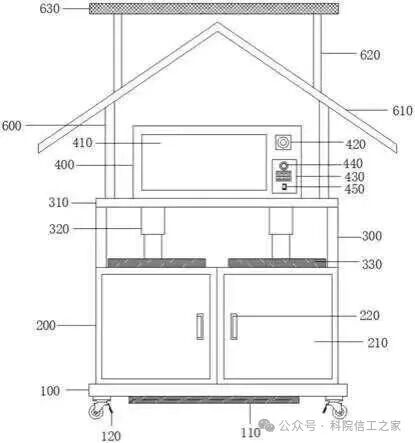

进入大二,我开始正式推进项目。撰写方案时,如何让装置既成本低又实用成了难题。我多次走访垃圾分类站,询问保洁阿姨的需求,调整装置的设计思路。比如,原本计划使用复杂的识别系统,后来考虑到成本和维护难度,改为通过简单的传感器配合分类指引灯来辅助投放。

方案修改了七八稿,每一次修改都需要重新核对数据、调整设计细节。有时为了一个小问题,我会和同学争论半天,再去请教专业老师的意见。经过两个多月的打磨,方案终于逐渐完善。

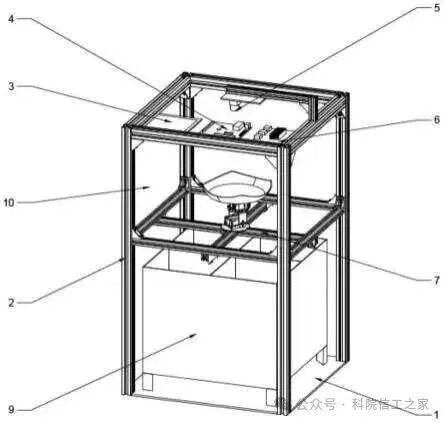

(二)简易原型的“试错之路”

方案确定后,我开始制作简易原型。购买材料、焊接电路、组装部件,每一步都充满挑战。第一次组装完成后,传感器反应不灵敏,指引灯常常误亮。我没有气馁,而是逐一排查问题,发现是电路连接不够稳定。于是,我重新焊接电路,反复测试调整,经过十几次的试错,原型终于能正常工作。

这段从大一到大二的科创经历,没有惊天动地的成就,却让我在一次次面对困难、解决问题的过程中不断成长。未来,我会继续优化项目,让这个小小的垃圾分类辅助装置真正发挥作用。

软件工程2401班

(林欣妍/报道)