研途漫漫磨精思

仁念灼灼暖人间

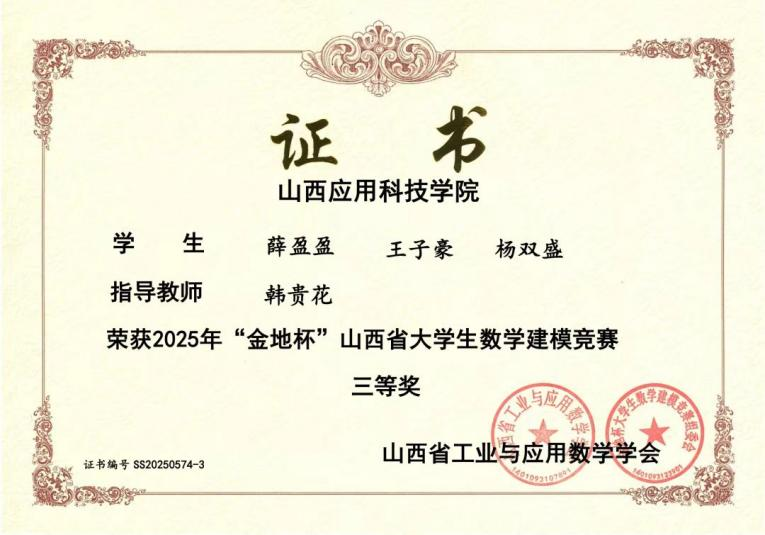

当“抗抑郁药物疗效比较”的题目映入眼帘时,我忽然意识到,这场金地杯数学建模竞赛与以往不同——我们要面对的不是冰冷的公式参数,而是与人类生命健康息息相关的医学命题。十余天里,我们以多维分析框架为舟,在临床数据的海洋中探索,最终锚定“个体化用药策略”的方向。这段旅程,不仅让我读懂了数学建模的严谨,更触摸到了“用数据守护生命”的温度。

最初接触课题时,我们陷入了典型的“数据迷雾”。手头的数据集包含数十种抗抑郁药物、上千例患者的临床记录,既有年龄、性别等基础信息,也有抑郁量表评分、药物副作用发生率等动态指标。起初,我们试图用传统的单因素方差分析比较药物疗效,却发现结果与临床实际严重脱节——同一种药物对不同患者的效果差异巨大,单纯的“平均疗效排名”毫无意义。那些日子,实验室的灯光常常亮到深夜,我们反复翻阅《精神药理学》文献,在“统计学显著性”与“临床实用性”之间挣扎。直到某天,团队里的医学背景成员提出:“或许我们该把‘人’放在中心,而不是把药物当主角。”这句话像一道光,让我们跳出了“比较药物”的思维定式,转向“匹配患者与药物”的核心目标。

真正的突破,始于多维分析框架的搭建。我们将数据拆解为三个维度:患者维度(年龄、病程、基础疾病)、药物维度(作用机制、代谢途径、副作用谱)、疗效维度(抑郁症状改善率、起效时间、复发风险),用层次分析法确定各维度权重,再通过随机森林算法构建“患者-药物”匹配模型。为了验证模型的可靠性,我们甚至联系了当地医院,获取了小样本的真实临床数据进行回溯测试。当模型成功预测出“某类伴焦虑症状的青年患者更适合选择性5-羟色胺再摄取抑制剂”时,那种成就感远超以往——我们知道,这些结论或许能为医生的用药决策提供一点点参考,这是对“数据价值”最生动的诠释。

团队协作的力量,在这次建模中体现得淋漓尽致。负责数据清洗的同学,从杂乱的临床记录中筛选出有效信息,剔除了因患者失访、用药依从性差导致的异常数据;专注模型构建的同学,反复调试算法参数,在“预测精度”与“解释性”之间找到平衡;而我则负责将复杂的数学逻辑转化为临床能理解的语言,在论文中清晰呈现“如何根据患者特征选择药物”的具体路径。有一次,我们因“是否纳入药物相互作用因素”争执不下,最终通过查阅FDA药物相互作用数据库、模拟不同用药场景,才达成共识。那些为了一个参数争论、为一个结果欢呼的日夜,让我明白:面对医学命题的建模,既需要数学的严谨,也需要对生命的敬畏。

竞赛落幕时,我们的模型或许仍有不足,但这段经历带来的思考却刻骨铭心。我终于懂得,数学建模不是纸上谈兵,而是用逻辑工具解决现实问题的实践;而当问题关乎生命健康时,“严谨”二字便有了更重的分量——每一个参数的设定,每一次结果的验证,都可能影响到未来某一位患者的治疗选择。

回望金地杯的这段旅程,我心中留下的不仅是建模方法的积累,更是一份“用数据服务生命”的初心。未来,无论走在怎样的科研道路上,我都会记得:在那个夏天,我们曾用多维分析框架,在抗抑郁药物与患者之间,搭建起一座小小的、却充满温度的逻辑桥梁。

大数据管理与应用2301班

(薛盈盈/报道)